マイスタープロモーション新規事業の展開

-

未来に繋げる和文化応援プロジェクト

Concept

wa-MIRAI(ワミライ)=和+未来。(https://meipro-newworld.tokyo/)

伝統の優れた技術やここにしかない美しさやクオリティなど、

世界に誇る「和文化」(伝統工芸や和楽器演奏)を様々な角度から光を当て未来へと繋げていきたい。

その想いを形に変えて発信する応援プロジェクトサイトで商品販売機能も有しています。

和楽器の女性演奏者や女性工芸家の若き担い手を応援する「wa-MUSE」と伝統工芸の新たなコラボ展開を

紹介する「wa-COLLABO」の二部構成で開始し運営して参りましたが、

2025年5月に新たなカテゴリーとして「wa-TAKUMI」を開始し応援している匠の逸品を販売することになりました。

1.wa-TAKUMIについて

次の匠を紹介し逸品を販売しています。

次の匠を紹介し逸品を販売しています。

- 江戸扇子 松井宏 さん

- 人形 故新倉綾子 さん

- 組子細工 山川英夫 さん

- 江戸硝子 田島硝子 さん

- 水引き 山冨繁子 さん

- 組紐 奥田禄郎 さん

- 金工 後藤さん/三村哲子さん

2.wa-COLLABOについて

次の4カテゴリーを展開しています。

次の4カテゴリーを展開しています。

-

手塚治虫コラボ作品

日本の漫画王「手塚治虫」の世界を工芸品で表現した作品を展開。

全て手塚プロダクションの監修を受けた公式作品。

江戸風鈴、絽刺しなどで展開したが契約期間が満了し在庫品のみを販売中。

残り僅かです。 -

江戸扇子×日本画コラボ作品

江戸川区の日本画家「園田美穂子」さんと江戸扇子の匠「松井宏」さんのコラボ。

手描扇子の新たな世界を開発。

「酒井抱一風花鳥12カ月の図」の飾り扇・持ち扇、園田さんが開発した可愛い兎のほっこりシリーズなど。 -

工芸者×美大生コラボ作品(江戸川区産学公プロジェクト開発商品の一部)

江戸川区が20年余り推進している美大生と工芸者とのコラボによる新感覚工芸品の開発。

その代表的な作品の一部を紹介し販売しています。 -

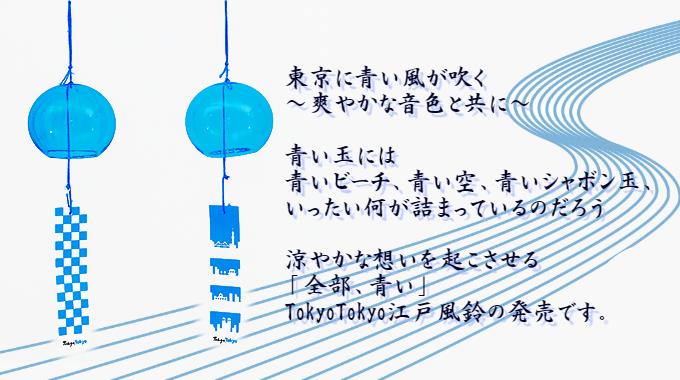

東京都との共同開発商品 (TokyoTokyo Project)

東京都が展開しているTokyoTokyoのアイコンを使用したお土産品展開に採択されて東京都と共同で開発した作品を販売しています。

涼やかなブルーのTokyoTokyo江戸風鈴です。

3.WA-MUSE ~次代を担う、女性の伝統工芸・和楽器奏者たち~

伝統的な和文化の世界で生き、活躍する若きミューズたち。彼女たちの素顔や

伝統的な和文化の世界で生き、活躍する若きミューズたち。彼女たちの素顔や

和文化にかける想いを魂の結晶である和の工芸品や和楽器演奏と共に紹介していきます。

初回、参加頂いた方々は以下の方となります。

- つまみかんざし 藤井彩野

- 加賀象嵌 笠松加葉

- 篠笛奏者 山田路子

- 篠笛奏者 玉置ひかり

- 尺八奏者 田辺しおり

-

詳細説明

-

つまみかんざしとは

歴史

諸説ありますが、江戸時代の初めに京都で作られていた「花びら簪」の一つの技法が、

江戸に伝わり発達したのが起源とも言われています。

江戸時代中期になると、武家だけでなく町人の間でも流行し、

日常的に使うヘアアクセサリーとして少女たちの日本髪を彩ってきました。

また参勤交代の際の江戸土産として重宝されたという話も残っています。

現状

明治時代を境に日本人のライフスタイルが欧米化したことにより、徐々に和装や和装小物の市場は減少し、

今日ではつまみかんざしの技術を受け継ぐ者が全国で20人以下とも言われています。

現在つまみかんざしが使用されているシーンは、歌舞伎や文楽、舞妓などの伝統芸能や、

七五三や成人式など女児の晴れの日を祝う伝統行事の際が多く、日常使いからはかけ離れたイメージとなっています。

東京都と千葉県の指定伝統的工芸品とされています。

-

加賀象嵌とは

-

16世紀に加賀藩の前田家が京都より職人を招いた事で伝わった技法です。

加賀藩独自の進化を遂げ、現在では石川県により県の希少伝統工芸として認定されています。

金属を彫り、そこに別の金属を嵌め込む事で繊細な紋様を描いていきます。

平象嵌、鎧象嵌と呼ばれる技法をメインとし、

色金と呼ばれる日本固有の伝統金属(銅合金)を多用することが、

今日の加賀象嵌の特徴の一つとされています。

-

加賀象嵌の特徴

日本の地域伝統工芸で現存する金属の象嵌は京都府の京象嵌、熊本県の肥後象嵌、

そして石川県(富山県)の加賀象嵌と三つあります。

京象嵌と肥後象嵌は胎に鉄を使用し、布目象嵌という技法により金銀で模様を描きますが、

加賀象嵌は色金と呼ばれる日本固有の伝統金属を使用し、平象嵌という技法で模様を描きます。

一部産業化されている京象嵌や肥後象嵌とは違い、

デザインから制作まで全ての工程を一人の作家が行う為、

作り手により作品の風合いが大きく異なり、

量産されないことにより保たれる芸術性の高さが魅力の一つとなっています。

-

16世紀に加賀藩の前田家が京都より職人を招いた事で伝わった技法です。

-

篠笛について

篠笛とは笛、竹笛、横笛とも呼ばれる日本の管楽器です。素材は、篠竹(女竹)から出来ています。

起源は定かではなく、中国大陸から伝わって来たものを模倣して作られたのか、

その以前から日本に竹を素材とした笛があったのか、確かな説はありません。

篠笛は、祭り囃子、神楽囃子、獅子舞囃子、歌舞伎、長唄、民謡などに用いられます。

中でも、お囃子等で使われる笛を「囃子物」「古典調」の篠笛といいます。

この笛は、単一の規格を持っておらず、管の長さや指孔の数も一律では無く、

その土地や用途によって異なります。一方、「唄物」の篠笛は、指孔が六~七孔有り、

音階は西洋音階(ドレミ調)となっている為、様々な西洋音階の楽器と合わせることが出来ます。

記譜法は、現在は数字譜や西洋譜を用いますが、本来は譜面が無く、口伝で受け継がれています。 -

尺八について

尺八は中国で作られたと言われますが、その起源は紀元前二千年頃のエジプトや西アジアにまで遡ります。

日本へは奈良時代に伝来したと言われますが、飛鳥時代に朝鮮から進物として贈呈されたと言われ

聖徳太子も尺八を吹いたという記録もあるそうです。楽器の構造はとてもシンプルで、竹筒をくり抜き、

表に4つ、裏に1つ指穴を開け、吹き口を斜めに切り落としてあるだけです。筒の中には漆が塗ってあります。

シンプルが故に最初は鳴らすこと自体も難しいと言われますが、工夫次第で様々な表現ができ、

楽器の可能性は大きいと感じています。

-

つまみかんざしとは